Denkschrift 2008

1 Vorbemerkung

Die Denkschrift stellt die wesentlichen Ergebnisse von Prüfungen des Rechnungshofs und der staatlichen Rechnungsprüfungsämter aus den Jahren 2007/2008 dar. Sie enthält damit die Informationen, die für die Entlastung der Landesregierung von Bedeutung sind. In ihr wird zwar eine Vielzahl von Einzelfeststellungen aufgezeigt, dennoch soll sie kein abschließender Bericht der Finanzkontrolle über ihre Tätigkeit für diesen Zeitraum sein. Aus diesen Einzeldarstellungen lassen sich auch keine allgemeinen Schlüsse zur Qualität der Landesverwaltung herleiten.

Im Berichtszeitraum hat der Rechnungshof zwei Beratende Äußerungen vorgelegt. Am 16.10.2007 wurde die Untersuchung über „Die einkommensteuerliche Bedeutung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung“ veröffentlicht (Landtagsdrucksache 14/1858). Sie zeigt auf, dass die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung insgesamt betrachtet über sehr lange Zeiträume hinweg keine Einkommensteuer generieren, sondern zu Ermäßigungen der Einkommensteuer führen. Mit dem Bericht „Die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg und ihre Beteiligungen an Bäder- und Kurunternehmen“ vom 08.11.2007 (Landtagsdrucksache 14/1945) forderte der Rechnungshof, die Landesbeteiligungen an den Staatsbädern aufzugeben, da der Betrieb von Heilbädern nicht zu den Aufgaben des Landes gehöre. Die finanzielle Unterstützung einzelner Heilbäder sei deshalb nicht gerechtfertigt und wirke wettbewerbsverzerrend. Beide Beratenden Äußerungen sind bereits abschließend im Landtag behandelt

2 Wesentliche Inhalte

Die Denkschrift 2008 zeigt ein breites Spektrum an Maßnahmen und Empfehlungen auf mit dem Ziel, zur Entlastung des Landeshaushaltes beizutragen. Bei Umsetzung der Vorschläge können insgesamt rund 55 Mio. € eingespart oder anderweitig eingesetzt werden.

Trotz steigender Steuereinnahmen bleibt die finanzielle Lage des Landes Baden-Württemberg äußerst angespannt. Die Verschuldung ist im Jahr 2007 um rund 580 Mio. € auf knapp 44,2 Mrd. € angestiegen (Nr. 3). Hätte die Landesregierung darauf verzichtet, überschüssige Liquidität vorzuhalten, wäre die Nettonullverschuldung bereits 2007 möglich gewesen. Der Aufwand für den Schuldendienst von 7,6 Mrd. € ist nach den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (13,7 Mrd. €) sowie den Personalausgaben (12,8 Mrd. €) weiterhin der drittgrößte Posten im Landesetat. Angesichts dramatisch ansteigender Versorgungsausgaben muss das Land weitere strukturelle Einsparmaßnahmen ergreifen und Überschüsse zum Schuldenabbau verwenden. Um den Ausstieg aus der Verschuldung sicherzustellen, befürwortet der Rechnungshof weiterhin die Verankerung des Verschuldungsverbots in der Landesverfassung.

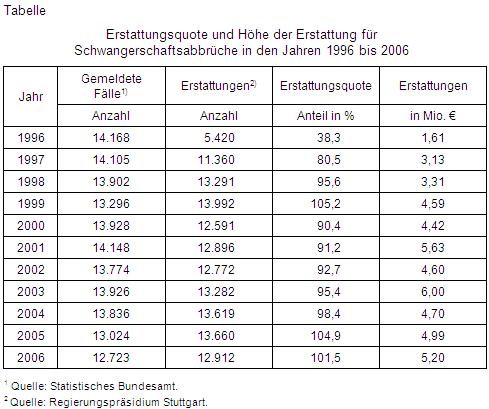

Zum sparsamen Umgang mit Landesmitteln gehören die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen und die Wirtschaftlichkeit von Investitionen. Diese Leitgedanken einer verantwortlichen Haushaltspolitik ließ die ursprüngliche Planung für den Umbau und die Modernisierung der Universitätsbibliothek Freiburg vermissen. Die Verwaltung hat die Kritik und Anregungen der Finanzkontrolle aufgegriffen und den Wettbewerbsentwurf grundlegend überarbeitet. Dennoch könnten Baukosten in Höhe von rund 8 Mio. € eingespart werden, folgte man den Anregungen des Rechnungshofs vollständig (Nr. 20). Bei einem in der Krankenversorgung tätigen Unternehmen, das der Aufsicht des Landes unterliegt, hat die Prüfung gravierende Mängel in der Unternehmensführung aufgezeigt. Nach bisherigen Berechnungen des Rechnungshofs belaufen sich die finanziellen Nachteile aus der mangelhaften Arbeit weniger Bediensteter in leitender Funktion auf 1,2 Mio. € (Nr. 24). Dem Aufsichtrat blieben die Mängel verborgen, weil nur unzureichend kontrolliert wurde und wesentliche Steuerungsinstrumente fehlten. Einen ähnlich hohen Betrag könnte das Land sparen, wenn es mit den Ärzten und Krankenkassen eine Abrechnungspauschale für die Kosten von Schwangerschaftsabbrüchen vereinbaren würde (Nr. 17).

Zahlreiche Beiträge der Denkschrift befassen sich schwerpunktmäßig mit dem Zuwendungsbereich. Generell müssen Förderprogramme auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit hin überprüft sowie Förderkriterien und -ziele klar formuliert werden. Der bürokratische Aufwand sollte bei solchen Programmen in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen. Das ist bei der Ausgleichszulage Landwirtschaft nicht der Fall. Sie gilt es stärker auf besonders benachteiligte Gebiete zu konzentrieren (Nr. 16). Durch eine Reduzierung der Fördertatbestände, bei gleichzeitiger Erhöhung der Mindestauszahlungsbeträge, würde das Land einen wesentlichen Beitrag zur Entbürokratisierung leisten und drohende Anlastungen der EU vermeiden. Angesichts eines Fördertopfes von fast 600 Mio. € für die ländlichen Gebiete muss sich das federführende Ministerium intensiv mit der Konzeption der Förderung auseinandersetzen (Nr. 15).

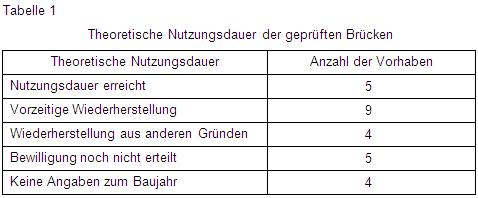

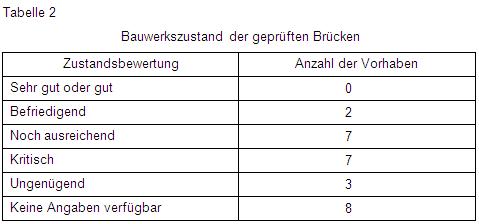

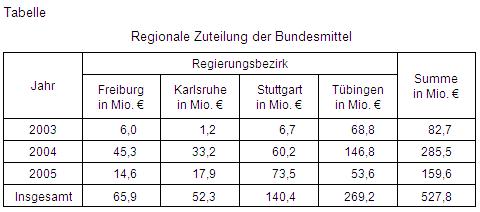

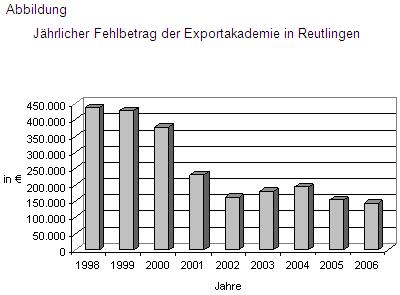

Sowohl bei der Förderung von kommunalen Tourismuseinrichtungen (Nr. 14) als auch beim „Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung“ (Nr. 13) ist für die Finanzkontrolle eine schlüssige und zielgerichtete Konzeption nicht erkennbar. Bei den Tourismuseinrichtungen, insbesondere Heilbädern, sollten die Fördermittel schwerpunktmäßig nur dort eingesetzt werden, wo sie ertragfähige Investitionen auslösen. Bei der Förderung von Ganztagesschulen vergab das Land die Chance, Fördermittel des Bundes von weit mehr als einer halben Milliarde Euro bedarfsgerecht, zielgenau und wirtschaftlich einzusetzen. War das Programm wegen des gewählten „Windhundverfahrens“ schon 2005 kritisiert worden, setzen sich nun die Mängel in einer sehr fehleranfälligen Förderpraxis fort. Einen wirtschaftlicheren Einsatz der knappen Fördermittel mahnt der Rechnungshof auch bei Brückenausbauten im kommunalen Straßenbau an. Die Träger der Vorhaben neigen häufig dazu, überdimensioniert zu planen, anstatt sich am verkehrlichen Bedarf zu orientieren. Brücken werden oft soweit vernachlässigt und ungenügend instandgehalten, dass nur noch ein Neubau hilft. Dies darf nicht durch Förderung belohnt werden (Nr. 9). Nachdem es der Exportakademie Baden-Württemberg an der Hochschule Reutlingen in den letzen Jahren nicht gelungen ist, ohne Defizit auszukommen, schlägt der Rechnungshof ihre Übertragung auf Dritte oder die Schließung vor (Nr. 26).

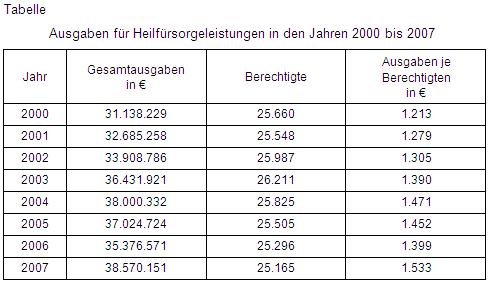

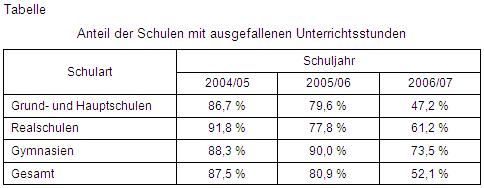

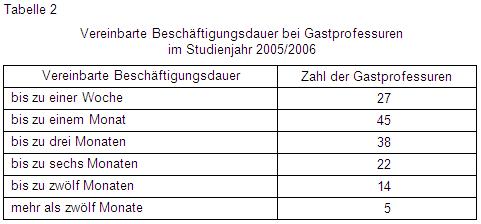

Einsparpotenziale für den Landeshaushalt werden im Bereich der Heilfürsorge für Polizeibeamte gesehen. Bei einer 10-prozentigen Eigenbeteiligung der auf den jeweiligen Beamten entfallenden Heilfürsorgeaufwendungen - bis zu einer Obergrenze von 400 € im Jahr - könnte das Land 2 bis 3 Mio. € sparen (Nr. 8). Eine Untersuchung der bisherigen Praxis der W-Besoldung für Fachhochschulprofessoren zeigt (Nr. 25), dass das neue System mit leistungsbezogenen Gehaltsbestandsteilen funktionieren kann. Der Rechnungshof empfiehlt dem jetzt zuständigen Landesgesetzgeber, dieses System im Prinzip zu übernehmen, an einigen Punkten zu optimieren und den Übergang von alt zu neu zu beschleunigen. Zur Reduzierung der Personalkosten und zur Vermeidung unnötiger Risiken könnte auch beitragen, wenn die Hochschulen die einschlägigen Verwaltungsvorschriften strikter anwenden und die vorgesehenen Höchstsätze in der Besoldung von Gastprofessoren nur noch in Ausnahmefällen gewähren würden (Nr. 22). Personelle Ressourcen könnten besser genutzt werden, wenn das Land stärker darauf achten würde, dass Unterrichtsausfälle bei der Durchführung von Pädagogischen Tagen als Teil der Lehrerfortbildung konsequent vermieden werden (Nr. 11). Im Schulalltag ist dies nur ausnahmsweise der Fall.

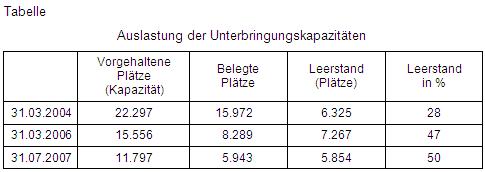

Bei der Bewirtschaftung der landeseigenen Immobilien wären erhebliche Einsparpotenziale zu erschließen, wenn der Landesbetrieb Vermögen und Bau dem technischen Gebäudemanagement einen höheren Stellenwert einräumen würde (Nr. 21). In ihrer derzeitigen Form hält der Rechnungshof die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern nicht mehr für wirtschaftlich und empfiehlt dem Land, bei der Anpassung der Ausgabenerstattung zu berücksichtigen, dass Stadt- und Landkreise die Aufgabe auch gemeinsam wahrnehmen können (Nr. 10). Ein weiteres Einsparpotenzial hat die Finanzkontrolle bei der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien aufgezeigt. Dazu müssten operative Aufgabenbereiche organisatorisch ausgegliedert und auf ein für alle Ministerien einheitliches Servicezentrum übertragen werden (Nr. 4).

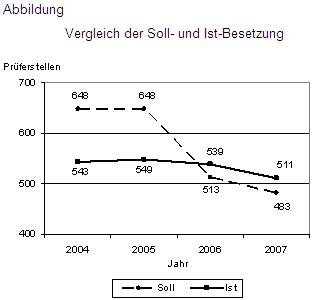

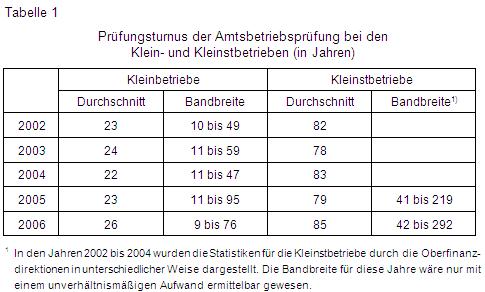

Die Arbeitslage der Finanzämter bei der Prüfung von Kleinbetrieben hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Deshalb sind alle vom Rechnungshof aufgezeigten Möglichkeiten der Rationalisierung auszuschöpfen, auch sollte ein weiterer Personalabbau in der Amtsbetriebsprüfung vermieden werden. Anderenfalls drohen Steuerausfälle (Nr. 18). Eine höhere Kostendeckung könnte erreicht werden, wenn das Land die Kosten für tagesstrukturierende Angebote in seinen Heimsonderschulen bei den zuständigen Kostenträgern einfordern würde. Die Finanzkontrolle schätzt die jährlichen Einnahmeausfälle auf rund 7 Mio. € (Nr. 12). Weitere Einnahmen könnten erzielt werden, wenn die Leitstelle für Arzneimittelüberwachung den Gebührenrahmen ausschöpfen und kostendeckende Gebühren erheben würde (Nr. 7).

Erneut hat der Rechnungshof aufgezeigt, dass ein wirtschaftlicherer Einsatz der Datenverarbeitung in der Landesverwaltung möglich und geboten ist. So lässt die bereits 2005 auch vom Landtag geforderte Aufgabenbündelung beim Betrieb von Datennetzen weiter auf sich warten (Nr. 6). Optimierungsmöglichkeiten bietet auch der Zentralversand von Vordrucken für die Einkommensteuererklärung; sie sollten bedarfsgerecht an die Bürger geschickt werden. Zu klären wäre letztlich, ob zur besseren Akzeptanz der elektronischen Steuererklärung (ELSTER) auf den Versand der Vordrucksätze vollständig verzichtet werden sollte (Nr. 19). Fehler bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten könnten unter anderem durch eine elektronische Versorgungsakte vermieden werden, die bereits anlässlich der Einstellung des Beamten angelegt wird (Nr. 5).

3 Neuerungen in der Denkschrift

Der Rechnungshof hat die Denkschrift erheblich gestrafft. Zur besseren Verständlichkeit sind die Beiträge in diesem Jahr kürzer gefasst und die Botschaften deutlicher herausgearbeitet. Die neue Form greift auch Anregungen aus dem Finanzausschuss auf.

Erstmals in seiner Geschichte wird der Rechnungshof im Herbst 2008 einen Ergebnisbericht auflegen. Mit diesem Bericht sollen künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus sämtliche parlamentarisch abschließend behandelten Prüfungen vorgestellt werden. Berichtet wird über die Zeit vom Januar 2006 bis Juni 2008. Die Denkschrift kann im Blick darauf ohne das bisher übliche Kapitel „Auswirkungen der Prüfungstätigkeit“ erscheinen.

4 Parlamentarische Beratung der Denkschrift 2007

Der Rechnungshof leitete die Denkschrift 2007 dem Landtag und der Landesregierung am 28.06.2007 zu (Landtagsdrucksache 14/1459). Der Finanzausschuss hat die Denkschrift in den Sitzungen am 20.09., 18.10. und 15.11.2007 beraten. Der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (Landtagsdrucksache 14/1994) hat der Landtag am 28.11.2007 unverändert zugestimmt. Nach diesem Beschluss wurde die Landesregierung gebeten, zu einzelnen Beiträgen der Denkschrift konkrete Maßnahmen zu treffen oder zu untersuchen und dem Landtag hierüber zu berichten (§ 114 Abs. 2 und 4 Landeshaushaltsordnung).

Der Rechnungshof wird künftig im Ergebnisbericht darstellen, wie die Landesregierung die Landtagsbeschlüsse umgesetzt hat. Die bisher in der Denkschrift als Anlage enthaltene Darstellung noch offener Landtagsbeschlüsse entfällt.

In der Sitzung vom 28.11.2007 hat der Landtag auch die in der Haushaltsrechnung 2005 nachgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die in der Übersicht 1 A dargestellten Abweichungen von den Stellenübersichten - unter Berücksichtigung etwaiger einschlägiger Feststellungen des Rechnungshofs - nachträglich genehmigt und der Landesregierung für 2005 Entlastung erteilt (Landtagsdrucksache 14/1996).

Schließlich ist der Landtag auch der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt, den Präsidenten des Rechnungshofs hinsichtlich der Rechnung des Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2005 nach § 101 Landeshaushaltsordnung zu entlasten (Landtagsdrucksache 14/1995).

Anhänge

Der Rechnungshof hat keine für die Entlastung der Landesregierung wesentlichen Abweichungen zwischen den in der Haushaltsrechnung 2006 und in den Büchern aufgeführten Beträgen festgestellt. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben sind - von wenigen Einzelfällen abgesehen - ordnungsgemäß belegt.

1 Vorlage und Gestaltung der Haushaltsrechnung des Landes

Gemäß Art. 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und § 114 Abs. 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) legte der Finanzminister dem Landtag mit Schreiben vom 07.12.2007 die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 als Grundlage für die Entlastung der Landesregierung vor (Landtagsdrucksache 14/1216).

Die Haushaltsrechnung ist entsprechend den Vorschriften der §§ 81 bis 85 LHO gestaltet. Sie enthält alle in § 81 Abs. 1 und 2 LHO vorgeschriebenen Angaben für den Nachweis der bestimmungsgemäßen Ausführung des Staatshaushaltsplans. Die finanziellen Ergebnisse der Rechnungslegung sind in

- einem kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste),

- einem Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO (Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste) und

- einer Gesamtrechnung (Soll-Ist-Vergleich der Einzelpläne)

dargestellt.

Der kassenmäßige Abschluss, der Haushaltsabschluss und die Gesamtrechnung sind entsprechend § 84 LHO auf S. 15 bis 20 der Haushaltsrechnung erläutert. Die in § 85 Abs. 1 LHO genannten Übersichten sind beigefügt (S. 857 bis 873 und S. 879 bis 880); weitere Erläuterungen über den Haushaltsvollzug enthalten die besonderen Übersichten auf den S. 41 bis 83.

2 Ergebnisse der Haushaltsrechnung

Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2006 sind in der Tabelle 1 zusammengefasst und dem Vorjahr gegenübergestellt.

Ein Teilbetrag in Höhe von 178.981.900 € des kassenmäßigen Überschusses im Haushaltsjahr 2006 in Höhe von 535.246.097,48 € wurde im Haushaltsjahr 2007 bei Kapitel 1212 Titel 361 02 als außerplanmäßige Einnahme gebucht. Der restliche Betrag von 356.264.197,48 € war am 31.12.2007 im Verwahrungsbuch der Landesoberkasse nachgewiesen.

3 Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Landeshaushaltsordnung

Der Rechnungshof prüfte die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2006 mit Unterstützung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts Stuttgart. Die in der Haushaltsrechnung aufgeführten Beträge der Einnahmen und Ausgaben stimmen mit den in den Rechnungslegungsbüchern nachgewiesenen Beträgen überein. In den geprüften Rechnungen wurden keine Einnahmen oder Ausgaben festgestellt, die nicht belegt waren; etwaige Ordnungsverstöße wurden mit den betroffenen Ressorts erörtert.

Über die verfassungsrechtlich unzulässige Einwilligung des Finanzministeriums in eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von bis zu 58 Mio. € berichtete der Rechnungshof bereits in der Denkschrift 2007.

4 Druck- und Darstellungsfehler

Bei der Gesamtrechnungsprüfung stellte der Rechnungshof keine wesentlichen Druck- und Darstellungsfehler in der Haushaltsrechnung des Landes fest.

5 Haushaltsüberschreitungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Finanzministeriums, die nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden darf. Die überplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe sowie die außerplanmäßigen Ausgaben sind in der Haushaltsrechnung einzeln nachgewiesen und in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung (S. 859 bis 873) zusammengestellt und begründet. Sie betragen insgesamt rd. 63 Mio. €. Hiervon waren rd. 50 Mio. € Sachausgaben und rd. 13 Mio. € Personalausgaben.

Mehrausgaben in größerem Umfang sind für folgende Zwecke angefallen:

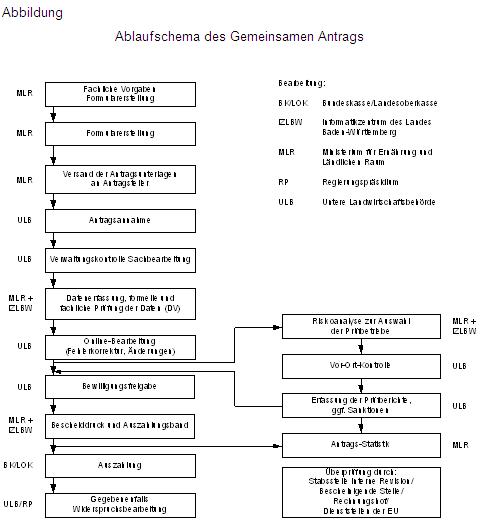

- 4,2 Mio. € für zusätzlichen Personalaufwand wegen der Agrarreform im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (Kapitel 0809 Titel 427 51),

- 11,1 Mio. € für höhere Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände wegen der Änderungen beim Wohngeld für Arbeitslosengeld II-Empfänger (Kapitel 0917 Titel 633 03),

- 7,0 Mio. € für höhere Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aufgrund gestiegener Antragszahlen (Kapitel 0919 Titel 681 01),

- 2,5 Mio. € für höhere Krankenfürsorgeleistungen an Bedienstete im Erziehungsurlaub, in Elternzeit und dergleichen wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und aufgrund der höheren Zahl von Anspruchsberechtigten (Kapitel 1212 Titel 681 02),

- 3,6 Mio. € für einen höheren Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft wegen einer Nachzahlung für das Jahr 2003 und der Steigerung des Königsteiner Schlüssels im Jahr 2006 (Kapitel 1499 Titel 685 01).

Mit Schreiben vom 20.06.2007 teilte das Finanzministerium dem Landtag gemäß § 7 Abs. 4 Staatshaushaltsgesetz 2005/06 die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2006 von mehr als 100.000 € im Einzelfall mit. Die Mitteilung (Landtagsdrucksache 14/1414) wurde vom Finanzausschuss des Landtags in der 17. Sitzung am 12.07.2007 zur Kenntnis genommen.

Nach dem Ergebnis der Rechnungsprüfung lag im Haushaltsjahr 2006 bei den über- und außerplanmäßigen Ausgaben von 500 € und mehr in 43 Fällen die Einwilligung des Finanzministeriums nicht vor. Die Summe dieser Haushaltsüberschreitungen beträgt 2,1 Mio. € (Vorjahr: 9,8 Mio. €). Davon entfallen auf Personalausgaben 511.000 € (Vorjahr: 507.000 €).

Die vom Finanzministerium bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten sind in der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung (S. 875 bis 878), dargestellt und begründet.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben bedürfen nach Art. 81 Satz 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg der Genehmigung des Landtags. Diese wurde, zugleich für die Abweichungen von den Stellenübersichten, vom Finanzministerium im Zusammenhang mit der Vorlage der Haushaltsrechnung (siehe Pkt. 1) beantragt.

6 Buchungen an unrichtiger Stelle

In der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung (über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe) sind auch Fälle von Buchungen an unrichtiger Haushaltsstelle - sogenannte Titelverwechslungen - enthalten, die auf Versehen der Verwaltung beruhen (Verstöße gegen § 35 Abs. 1 LHO). Sie haben eine relativ geringe Bedeutung für das Gesamtbild des Landeshaushalts.

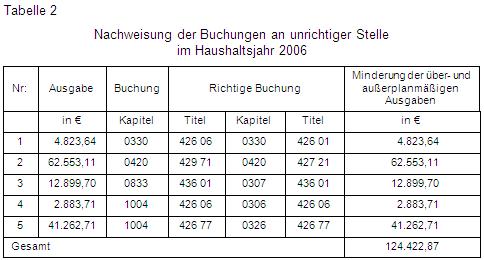

Die Titelverwechslungen von mehr als 1.000 € sind - soweit diese die über- oder außerplanmäßigen Ausgaben verändern - in der Tabelle 2 dargestellt.

Bei richtiger Buchung wären die in der Haushaltsrechnung nachgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben um 124.422,87 € niedriger gewesen.

Was wurde aus dem Beitrag?

Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier

Anhänge

Der Haushalt des Landes wurde im Haushaltsjahr 2006 nach den Vorgaben des Staatshaushaltsplans vollzogen.

1 Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2006

Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2006 liegen die Gesetze über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 (Staatshaushaltsgesetz 2005/06) vom 01.03.2005 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg 2005, S. 147) und über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 vom 08.12.2005 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg 2005, S. 697) zugrunde. Danach wurde der Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 in Einnahme und Ausgabe auf 31.771.355.000 € festgestellt.

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis 2006 (Haushalts-Ist einschließlich Haushaltsreste 2006) weist gegenüber dem Haushalts-Soll (Haushaltsansätze einschließlich Haushaltsreste aus dem Vorjahr) einen Überschuss in Höhe von 956.162.430,27 € aus (siehe Beitrag Nr. 1, Tabelle 1), der sich aus dem Saldo der Mehreinnahmen von 2.314.673.094,13 € und der Mehrausgaben von 1.358.510.663,86 € ergibt.

Wie sich die Mehreinnahmen und die Mehrausgaben aus den Teilergebnissen der Einzelpläne errechnen, ist in der Landeshaushaltsrechnung 2006 (Anlage 1 zur Gesamtrechnung, S. 36/37, Spalte 9) sowie in den Erläuterungen hierzu (S. 41 bis 48) dargestellt.

2 Jahresvergleich - einschließlich Vorschau auf das Haushaltsjahr 2007

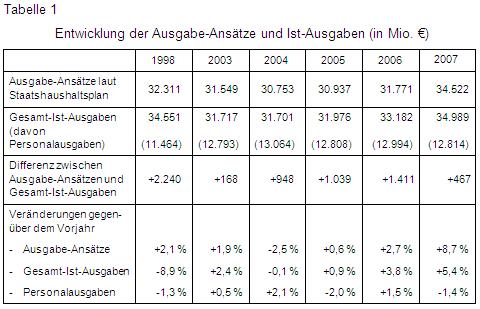

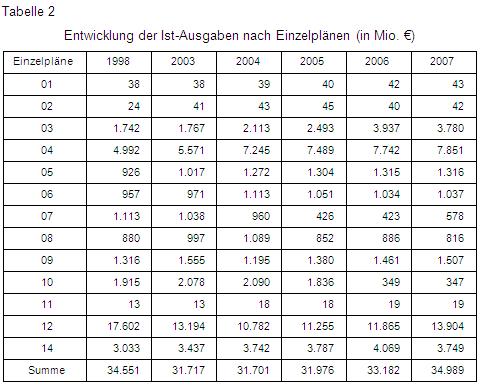

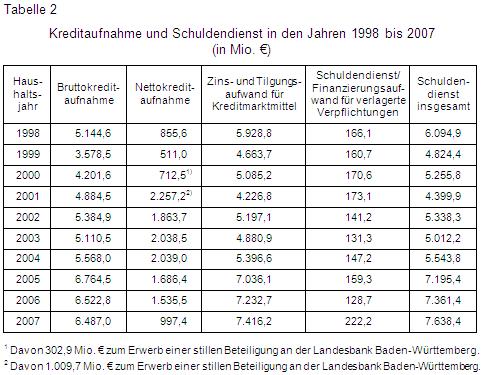

Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Entwicklung der Ausgabe-Ansätze und Ist-Ausgaben insgesamt sowie der Ist-Ausgaben je Einzelplan. Zur Tabelle 1 wird darauf hingewiesen, dass die Drittmittel der Universitäten seit dem Jahr 2000 nicht mehr im Soll veranschlagt sind.

Von 1998 bis 2007 stiegen die Gesamt-Ist-Ausgaben um 1,3 % und die Personalausgaben um 11,8 %. Der geringe Anstieg der Gesamt-Ist-Ausgaben ist darauf zurück zu führen, dass die Kreditaufnahme ab dem Staatshaushaltsplan 2000/01 nicht mehr brutto, sondern netto, also ohne die Tilgungsausgaben, veranschlagt ist.

Die Reduzierung der Personalausgaben in den Jahren 2005, 2006 und 2007 gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 ist auf die Kommunalisierung von Personal im Zuge der Verwaltungsstrukturreform zurück zu führen.

Seit dem Haushaltsjahr 2004 sind die Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen - bis auf Restbereiche - in den Einzelplänen der jeweiligen Ressorts nachgewiesen. Dies gilt ebenso für die Beihilfen der Versorgungsempfänger. Bis 2003 waren diese Ausgaben im Einzelplan 12 veranschlagt.

3 Globale Minderausgaben

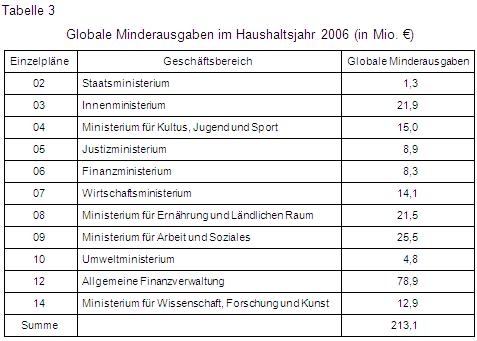

Im Staatshaushaltsplan 2005/06 waren für das Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1212 Titel 972 01 globale Minderausgaben in Höhe von 213,1 Mio. € veranschlagt; sie verteilen sich auf die Einzelpläne, wie in der Tabelle 3 dargestellt.

Die Einsparungen bei den Sachausgaben - Haushaltsgruppen 5 bis 8 - wurden von den Ressorts nachgewiesen.

4 Haushaltsreste und Vorgriffe

4.1 Haushaltsjahr 2006

Beim Abschluss der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 wurden folgende Reste in das Haushaltsjahr 2007 übertragen:

Einnahmereste 1.702.842.611,61 €

Ausgabereste 1.025.083.346,97 €

Mehrbetrag Einnahmereste 677.759.264,64 €

Die Einnahmereste umfassen fast ausschließlich noch nicht verbrauchte Kreditermächtigungen in Höhe von 56,6 Mio. € für das Projekt Neue Steuerungsinstrumente (Kapitel 1230 Titel 261 01) und in Höhe von 1.645,6 Mio. € für Kreditmarktmittel (Kapitel 1206 Titel 325 86). Wie sich die Ausgabereste zusammensetzen, ist auf den S. 49 bis 52 der Haushaltsrechnung dargestellt.

Mit Schreiben vom 11.09.2007 hat das Finanzministerium gemäß § 7 Abs. 5 Staatshaushaltsgesetz 2006/06 dem Finanzausschuss des Landtags die in das Haushaltsjahr 2007 übertragenen Ausgabereste mitgeteilt. Der Finanzausschuss hat hiervon in seiner 20. Sitzung am 15.11.2007 Kenntnis genommen.

Wie in den Vorjahren war die Landesregierung nach § 9 Abs. 2 Staatshaushaltsgesetz 2005/06 ermächtigt, unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Bewilligungen (Ausgabereste) in Abgang zu stellen; sie hat diese Ermächtigung im Umfang von rd. 52 Mio. € ausgeschöpft.

4.2 Jahresvergleich

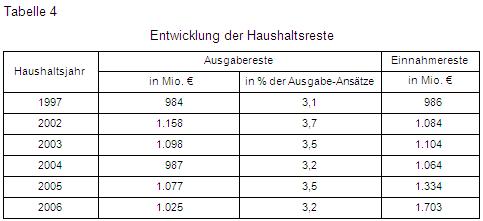

Die Tabellen 4 und 5 zeigen, wie sich die Haushaltsreste in den letzten Jahren entwickelt haben. Bei den Einnahmeresten handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht verbrauchte Kreditermächtigungen.

Die Höhe der Haushaltsreste 2007 stand bei Abschluss der Denkschriftberatungen des Rechnungshofs noch nicht fest.

Was wurde aus dem Beitrag?

Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier

Anhänge

Die Schulden des Landes, einschließlich der verlagerten Verpflichtungen, sind zum Ende des Jahres 2007 auf 44,2 Mrd. € angewachsen. Die haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme belief sich im Haushaltsjahr 2007 auf 1 Mrd. €. Hätte die Landesregierung darauf verzichtet, überschüssige Liquidität vorzuhalten, wäre die Nettonullverschuldung bereits 2007 möglich gewesen.

1 Verschuldungslage

1.1 Schuldenzuwachs

Die Verschuldung des Landes ist auch im Haushaltsjahr 2007 angestiegen. Die Landesschulden und die auf Dritte verlagerten Verpflichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr, wie in Tabelle 1 dargestellt, verändert.

Danach sind die Schulden, einschließlich der verlagerten Verpflichtungen, im Haushaltsjahr 2007 um insgesamt 579,7 Mio. € gestiegen.

Im Jahr 2007 nahm das Land aufgrund der Ermächtigung im Staatshaushaltsgesetz Kassenverstärkungskredite an 9 Tagen (Vorjahr 26 Tage) in Anspruch; mit 45,5 Mio. € war am 15.01.2007 der höchste Stand der Kassenkredite zu verzeichnen. Am 31.12.2007 waren keine Kassenkredite aufgenommen.

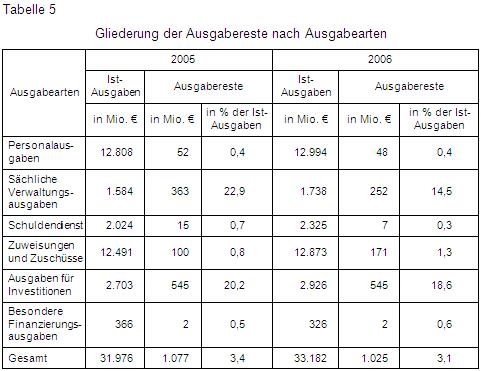

Die Entwicklung der Landesschulden und der verlagerten Verpflichtungen in den letzten zwanzig Jahren zeigt Abbildung 1.

1.2 Haushaltsmäßige Kreditaufnahme

Im Haushaltsjahr 2007 wurden am Kapitalmarkt 6.487,0 Mio. € neue Darlehen aufgenommen. Gleichzeitig wurden 5.489,6 Mio. € getilgt. Die haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme belief sich somit 2007 auf 997,4 Mio. € und war um 538,1 Mio. € geringer als im Vorjahr (1.535,5 Mio. €). Zum Ende des Haushaltsjahres 2007 waren nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen früherer Haushaltsjahre in Form von Einnahmeresten in Höhe von 1.646,4 Mio. € vorhanden. Da das Haushaltsjahr 2007 mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von 715,3 Mio. € abgeschlossen hat und der restliche kassenmäßige Überschuss des Haushaltsjahres 2006 in Höhe von 356,3 Mio. € haushaltsmäßig noch nicht vereinnahmt ist (siehe Beitrag Nr. 1), lag im Haushaltsjahr 2007 eigentlich kein Kreditbedarf vor. Vielmehr wäre bereits in dieser Haushaltsperiode eine Nettonullverschuldung möglich gewesen. Durch „überschüssige“ Liquidität wurden im Haushaltsjahr 2007 Zinsen aus Geldanlagen in Höhe von rd. 88 Mio. € erwirtschaftet.

Der gegenüber der Nettokreditaufnahme von 997,4 Mio. € um 359,0 Mio. € geringere Zuwachs der Kreditmarktschulden zum 31.12.2007 (638,4 Mio. €) ist darauf zurückzuführen, dass einerseits im Haushaltsjahr 2007 gebuchte Kredite in Höhe von 385,0 Mio. € bereits im Haushaltsjahr 2006 valutiert waren und andererseits 26,0 Mio. € der im Jahre 2007 valutierten Kredite erst im Jahr 2008 haushaltsmäßig nachgewiesen werden.

Der Anteil der Nettokreditaufnahme von 997,4 Mio. € an den bereinigten Gesamtausgaben in Höhe von 32.860,8 Mio. € (Kreditfinanzierungsquote) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 4,7 % auf 3,0 % reduziert.

1.3 Kreditaufnahme und Schuldendienst

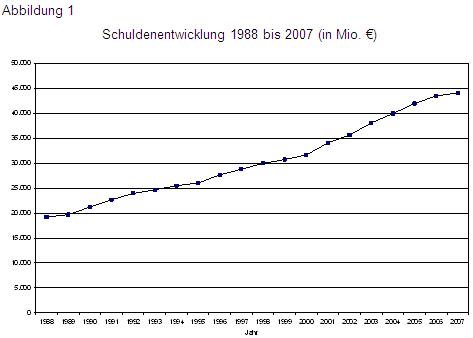

Die Entwicklung der jährlichen (haushaltsmäßigen) Brutto- und Nettokreditaufnahme sowie der Aufwendungen für den Schuldendienst in den letzten zehn Jahren zeigt Tabelle 2.

Die Ist-Ausgaben des Schuldendienstes für die Kreditmarktmittel (Zinsen und Tilgungsleistungen bei Kapitel 1206, Ausgabe-Titelgruppe 86 - ohne Titel 563 86 Ausgleichsstock - und bei Kapitel 1230 Titel 571 01) sind im Haushaltsjahr 2007 gegenüber dem Vorjahr um 183,5 Mio. € gestiegen. Dies ist auf höhere Tilgungsaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 zurückzuführen.

Die Schuldendienstausgaben an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) und die Erstattung des Finanzierungsaufwands an die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH sowie an die LBBW Immobilien Projektmanagement GmbH beliefen sich im Haushaltsjahr 2007 auf 222,2 Mio. €. Darin sind auch die Ersatzleistungen an die L-Bank für die Finanzierung des Darlehensanteils des Landes bei der Ausbildungsförderung für Studierende in Höhe von 25,6 Mio. € enthalten, die aus systematischen Gründen dem gesamten Schuldendienst zuzurechnen sind.

Die Ausgaben des Schuldendienstes für die Kreditmarktmittel und der Aufwand für die verlagerten Verpflichtungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2007 auf 7.638,4 Mio. €. Dementsprechend beträgt der Anteil des gesamten Schuldendienstes an den Gesamtausgaben (einschließlich der haushaltsmäßig nicht ausgewiesenen Tilgungsausgaben in Höhe von 5.489,6 Mio. €) des Landes 18,9 % (Vorjahr 19,3 %).

Der Aufwand für den Schuldendienst entsprach somit rund einem Fünftel der Gesamtausgaben und war nach den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse sowie den Personalausgaben der drittgrößte Posten im Landesetat.

1.4 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung des Landes am Kreditmarkt erhöhte sich zum 31.12.2007 auf 41.709,9 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug danach 3.881 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % gestiegen; in allen Flächenländern belief sie sich durchschnittlich - bei einer Steigerung um 1,1 % - auf 5.091 € (Vorjahr 5.038 €). Zur Pro-Kopf-Verschuldung im Einzelnen siehe Tabelle 3.

Wie bisher liegt Baden-Württemberg auf dem drittbesten Platz aller Flächenländer und auf dem zweitbesten Platz der acht alten Flächenländer. Gemessen an der Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt Baden-Württemberg nur einen Mittelplatz ein.

2 Verfassungsrechtliche Kreditfinanzierungsgrenze

Nach Art. 84 der Landesverfassung dürfen die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen grundsätzlich (bei wirtschaftlicher Normallage) nicht überschreiten.

Entsprechend der Begründung zu Art. 84 der Landesverfassung umfasst das Investitionsvolumen die nach der Haushaltssystematik im Haushaltsplan unter den Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppierungsplans veranschlagten Ausgaben. Die Gesetzesbegründung zu § 10 des für Bund und Länder maßgeblichen Haushaltsgrundsätzegesetzes definiert die Investitionsausgaben als eigenfinanzierte Investitionen und verlangt, von Dritten gewährte Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zu Investitionen (Obergruppen 33 und 34) bei der Ermittlung der Summe der Ausgaben für Investitionen abzuziehen.

Die in diesem Sinne eigenfinanzierten Investitionen beliefen sich im Haushaltsjahr 2007 auf 2.013,9 Mio. €. Nach dieser Auslegung des Investitionsbegriffs hat das Land mit der Nettokreditaufnahme von 997,4 Mio. € die verfassungsmäßige Verschuldungsgrenze eingehalten.

Der Rechnungshof hält allerdings eine engere Auslegung des Investitionsbegriffs für sachgerecht (siehe Denkschrift 2006, Beitrag Nr. 3, Landesschulden). Danach sollten insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter nicht in das Investitionsvolumen des Landes einbezogen werden.

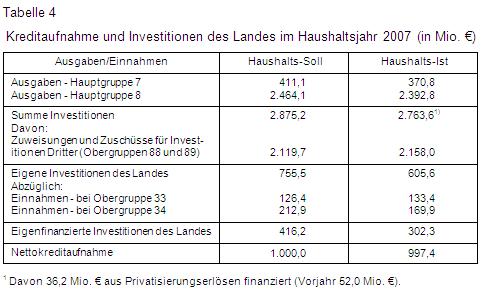

Auf dieser Basis ergibt sich das in Tabelle 4 dargestellte Bild.

Bei Zugrundelegung des vom Rechnungshof geforderten engeren Investitionsbegriffs stehen der Nettokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2007 in Höhe von 997,4 Mio. € eigenfinanzierte Investitionen des Landes in Höhe von nur 302,3 Mio. € gegenüber. Dabei sind die kalkulatorischen Abschreibungen an hergestellten oder beschafften Investitionsgütern noch nicht berücksichtigt.

3 Kreditaufnahme, Zinsausgaben und Steueraufkommen

Das Steueraufkommen des Landes belief sich im Haushaltsjahr 2007 auf 26.941 Mio. € und ist gegenüber dem Vorjahr um 2.935 Mio. € (+12,2 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 99 Mio. € ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz Nettosteuermehreinnahmen in Höhe von 168 Mio. €. Durch die beträchtliche Erhöhung hat sich die Steuerdeckungsquote, d. h. das Verhältnis der Steuereinnahmen zu den bereinigten Gesamtausgaben, im Haushaltsjahr 2007 von 82,0 % gegenüber dem Vorjahr (73,1 %) deutlich verbessert.

Für die bestehenden Kreditmarktschulden sind im Haushaltsjahr 2007 Zinsausgaben in Höhe von 1.927 Mio. € (Vorjahr 2.245 Mio. €) angefallen. Danach musste ein Anteil von 7,2 % des Steueraufkommens (Vorjahr 9,4 %) zur Deckung der Zinsverpflichtungen verwendet werden.

Die Reduzierung der Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 318 Mio. € (-14,2 %) ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2006 außerordentliche Zinszahlungen (322,6 Mio. €) für ein im Jahre 1986 aufgenommenes sogenanntes Zero-Darlehen angefallen waren. Die deutliche Verbesserung der Zins-Steuer-Quote ist neben dem geschilderten Sondereffekt von 2006 auf das niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

4 Ausgabenstruktur

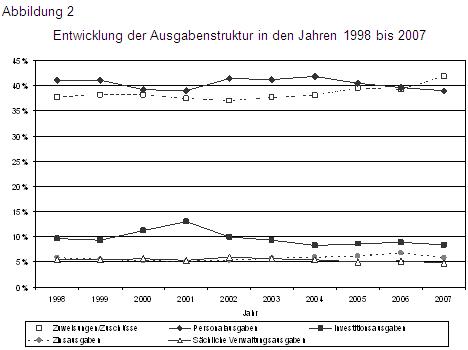

Im Haushaltsjahr 2007 beliefen sich die bereinigten Gesamtausgaben auf 32.861 Mio. €. Davon entfielen 13.727 Mio. € (41,8 %) auf Zuweisungen und Zuschüsse einschließlich der Finanzausgleichsleistungen an Länder und Gemeinden. Der Anteil der Personalausgaben in Höhe von 12.814 Mio. € beträgt 39 %. Bei einem Investitionsvolumen von 2.764 Mio. € ergibt sich eine Investitionsquote von 8,4 %. Die Zinsausgaben beliefen sich auf 1.927 Mio. €, dies entspricht einer Zinsausgabenquote von 5,9 %. Der Anteil der sächlichen Verwaltungsausgaben in Höhe von 1.577 Mio. € beläuft sich auf 4,8 %.

Die Entwicklung der prozentualen Anteile der wesentlichen Ausgabearten an den bereinigten Gesamtausgaben in den letzten zehn Jahren zeigt Abbildung 2.

5 Beurteilung und Fazit

Die Haushaltslage des Landes hat sich im Haushaltsjahr 2007 aufgrund der beträchtlichen Erhöhung des Steueraufkommens wesentlich verbessert. Entsprechend der Mittelfristigen Finanzplanung ist die Neuverschuldung im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 auf Null zurückgeführt worden.

Dies wäre bereits im Haushaltsjahr 2007 möglich gewesen. Zum einen hat das Haushaltsjahr 2007 mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von rd. 715 Mio. € abgeschlossen. Zum anderen wurden von dem kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2006 in Höhe von rd. 535 Mio. € lediglich rd. 179 Mio. € haushaltsmäßig 2007 nachgewiesen. Nach Auffassung des Rechnungshofs hätte der Haushaltsüberschuss 2006 in voller Höhe gemäß § 25 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2007 eingestellt werden können. Somit hätte es im Haushaltsjahr 2007 keiner Nettokreditaufnahme bedurft.

Nach der Neufassung des § 18 Landeshaushaltsordnung ist der Haushaltsplan ab 01.01.2008 grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Außerdem soll die Gesamtverschuldung am Kreditmarkt den am 31.12.2007 erreichten Betrag (41.710 Mio. €) nicht dauerhaft überschreiten.

Der Rechnungshof hält trotz der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen nachhaltig wirkende strukturelle Einsparmaßnahmen zur dauerhaften Sicherstellung ausgeglichener Haushalte oder zur Erzielung von Überschüssen zum Schuldenabbau für dringend geboten. Dies gilt insbesondere angesichts dramatisch ansteigender Versorgungsausgaben. Ein Sanierungskonzept, das faktisch Kreditaufnahmen durch Steuererhöhungen und -mehreinnahmen substituiert, wird nicht auf Dauer tragen. Um den Ausstieg aus der Verschuldung sicherzustellen, befürwortet der Rechnungshof weiterhin die Verankerung des Verschuldungsverbots in der Landesverfassung.

6 Landesschuldbuch

Das Landesschuldbuch erbringt den ordnungsgemäßen Nachweis über die Buchschulden des Landes. Der Rechnungshof hat die im Haushaltsjahr 2007 in das Landesschuldbuch eingetragenen Schuldbuchforderungen geprüft. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

Was wurde aus dem Beitrag?

Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier

Anhänge

Die Koordination und Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit in den Ministerien kann verbessert und kostengünstiger gestaltet werden. Der Rechnungshof schlägt eine zentrale Servicestelle vor, welche für die Ministerien unter Wahrung der Ressorthoheit die operativen Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit erledigt.

1 Allgemeines

Die typischen Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien sind Publikationen wie Broschüren, Flyer, Anzeigen und Internetauftritte sowie Veranstaltungen wie Kongresse, Preisverleihungen und Beteiligungen an Messen. Ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressearbeit. Deren Ziel ist es, die Tätigkeiten, Themenbereiche und Leistungen des jeweiligen Ressorts gegenüber den Medien darzustellen und zu vermitteln.

Der Rechnungshof hat gemeinsam mit den Ministerien eine Abgrenzung zwischen der Pressearbeit und der Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen und im Zuge dieser Untersuchung allein die Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien im engeren Sinne, also ohne Pressearbeit, untersucht.

Die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien wurden wie folgt definiert:

- Vertiefte Informationen über den Fachbereich vermitteln,

- Detailinformationen weiter geben,

- Beratung der Bevölkerung,

- Vermittlung langfristiger Zielsetzungen,

- Informationen als Entscheidungshilfen für Zielgruppen geben,

- Nachfrage wecken und

- sachlich fundiertes Vertrauen und Sympathie wecken und fördern.

2 Personaleinsatz und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit

Der Rechnungshof hat gemeinsam mit den Ministerien die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit definiert und in einem Aufgabenkatalog zusammengefasst. Dieser war Grundlage für die Mitarbeiterbefragung.

In den Landesministerien wurden im Jahr 2005 insgesamt 67 Vollzeitstellen für Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Dies entspricht Personalkosten in Höhe von rd. 6 Mio. €/Jahr. Bezogen auf die Personalausstattung der Ministerien insgesamt entspricht dies einem Anteil von 2 %.

Die Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit betrugen 8,7 Mio. €. Hiervon entfielen rd. 50 % (4,3 Mio. €) auf die Werbe- und Sympathiekampagne des Landes (WSK).

Im Jahr 2005 führte die Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien somit zu Gesamtkosten in Höhe von 14,7 Mio. €.

Die Verteilung der Personal- und Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit auf die einzelnen Ministerien zeigt Tabelle 1.

Die rd. 67 Vollzeitäquivalente (VZÄ) verteilen sich auf insgesamt 306 Mitarbeiter. Die Bandbreite der in den Ministerien eingesetzten Personalkapazitäten für die Öffentlichkeitsarbeit liegt zwischen 1,7 VZÄ im Finanzministerium und 28,1 VZÄ im Wirtschaftsministerium. Diese große Bandbreite ist insbesondere auf die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Ministerien zurückzuführen. Beim Wirtschaftsministerium schlägt zudem das Haus der Wirtschaft als Dienstleistungszentrum für die mittelständische Wirtschaft und Austragungsort einer Vielzahl von Veranstaltungen mit zu Buche.

Die insgesamt für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzten Personalkapazitäten verteilen sich auf die einzelnen Aufgaben entsprechend Tabelle 2.

Tabelle 2 verdeutlicht, dass insgesamt die Durchführung von Veranstaltungen mit 12,9 VZÄ (entspricht 19 % aller VZÄ) die meisten Personalressourcen in Anspruch nimmt. Danach folgen die Steuerungs- und Unterstützungsleistungen mit 9,4 VZÄ (14 %), die Konzeption und Erstellung von Beiträgen mit 6,3 VZÄ (9 %) und der Internetauftritt mit 5,5 VZÄ (8 %).

3 Aufbau- und Ablauforganisation, Aufgabenwahrnehmung

3.1 Organisation der Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit wird in den Ministerien unterschiedlich gesteuert. Der Anteil der Organisationseinheit Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) an der Öffentlichkeitsarbeit liegt zwischen 11 % beim Wirtschaftsministerium und 88 % beim Ministerium für Arbeit und Soziales. Diese Zahlen spiegeln die unterschiedlichen Organisationsformen der Ministerien beispielhaft wider. Während im Wirtschaftsministerium die Öffentlichkeitsarbeit überwiegend dezentral von den Fachabteilungen wahrgenommen wird, werden im Ministerium für Arbeit und Soziales und Staatsministerium die Aufgaben nahezu ausschließlich, im Innenministerium, Justizministerium, Umweltministerium und im Wissenschaftsministerium überwiegend zentral erledigt.

In den übrigen Ressorts ist die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit vorwiegend dezentral organisiert.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Schnittmengen zwischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eher gering sind und eine fachliche und organisatorische Trennung dieser beiden Aufgaben möglich ist.

Beim Umweltministerium und Ministerium für Arbeit und Soziales wurden Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit bereits organisatorisch getrennt. Die Öffentlichkeitsarbeit wird in diesen Ministerien weitgehend von der Zentralstelle Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit (Z/KÖ) geleistet. Sie koordiniert und steuert den Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Leistungen der Fachabteilungen.

Diese Form der Aufgabenerledigung hat sich nach Einschätzung des Rechnungshofs bewährt und bringt keinen personellen Mehraufwand mit sich.

Nach Auffassung des Rechnungshofs ist eine zentrale Steuerung und Koordination zwingend notwendig. Dadurch können die Ziele und Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit für eine Zeitperiode besser vorgegeben und ziel- und wirkungsorientiert umgesetzt werden. Eine zentrale Steuerung ermöglicht eine bessere Priorisierung von Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Problemfelder und Zielverfehlungen können hierdurch rechtzeitig erkannt und durch entsprechendes Gegensteuern behoben werden. Bei dezentralen Strukturen sind Broschüren und Veröffentlichungen sowie Veranstaltungen weitgehend vom Geschick und von der Routine der Fachabteilungen abhängig.

Deshalb plädiert der Rechnungshof für die Einrichtung einer eigenständigen Organisationseinheit Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, die die Öffentlichkeitsarbeit des jeweiligen Hauses zentral durchführt und steuert.

3.2 Zentrale Servicestelle

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit fallen eine Reihe von Aufgaben an, die völlig unabhängig vom Inhalt und dem Adressatenkreis der Publikation bzw. Veranstaltung, regelmäßig zu erledigen sind. Hierzu gehören insbesondere

- die Vorbereitung grafischer Leistungen (2,1 VZÄ),

- die grafischen Leistungen (4,1 VZÄ),

- die Ausschreibungen und Vergaben (2,1 VZÄ),

- die Durchführung von Veranstaltungen (12,9 VZÄ),

- die Beteiligung an Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen Dritter (3,3 VZÄ),

- der Druck (2,8 VZÄ) sowie

- der Vertrieb und der Versand (4,1 VZÄ).

Die Ressorts haben im Jahr 2005 für die vorgenannten Aufgaben insgesamt 31 VZÄ eingesetzt.

Diese operativen Tätigkeiten der Öffentlichkeitsarbeit - insbesondere das Veranstaltungsmanagement - gehören nicht zu den Kernaufgaben der Mitarbeiter in den Fachabteilungen der Ministerien und fallen auch nur temporär an. Dies schlägt sich in einem verhältnismäßig hohen Personaleinsatz nieder (siehe Tabelle 2) bzw. die Aufgaben werden an private Dienstleister vergeben.

Einige Ressorts haben den Beschaffungsprozess - insbesondere die Ausschreibungen - bereits im Erhebungszeitraum an das Logistikzentrum Baden-Württemberg delegiert.

Um die Schlagkraft der Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen und Synergien zu nutzen, sollte nach Auffassung des Rechnungshofs für den operativen Aufgabenbereich der Öffentlichkeitsarbeit ein für alle Ministerien einheitliches Servicezentrum eingerichtet werden, dem Teilaufgaben der Öffentlichkeitsarbeit übertragen werden könnten. Ähnlich einer privatwirtschaftlichen Agentur könnte das Servicezentrum die komplette Erstellung von Broschüren und Flyern sowie das Veranstaltungsmanagement für die Ministerien erledigen. Die Ministerien wären dabei weiter für die Ressortplanung, Steuerung und Koordination zuständig und müssten die inhaltliche Fachzuarbeit leisten. Ein solches Konzept würde den Zielsetzungen der Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt, welche die Schaffung von Servicezentren anstrebt, entsprechen. In einem ersten Schritt sollte daher die Einrichtung dieses Dienstleistungsbereiches im Zuge der vorgesehenen baulichen Zusammenführung der Ministerien eingeplant und umgesetzt werden.

Der Rechnungshof geht davon aus, dass durch eine zentrale Stelle - ausgestattet mit entsprechend geschultem, professionellem Personal - der bisherige Personaleinsatz für diese operativen Aufgaben von bisher mehr als 30 Stellen deutlich reduziert werden kann.

Zusätzlich zu den Synergien auf der Kostenseite ergeben sich für das Land weitere Vorteile. Unter anderem wäre auch eine bessere Information über die Terminierung von Veranstaltungen und die Herausgabe neuer Publikationen ressortübergreifend möglich.

Ein weiterer Kostenvorteil würde sich durch gebündelte Einkäufe ergeben. Durch erhöhte Ausschreibungsvolumina und das vorhandene Fach-Know-how werden sich im Regelfall kostengünstigere Lösungen und bessere Preise am Markt erzielen lassen. Das Land sollte auch beim Einkauf der für die Öffentlichkeitsarbeit benötigten Dienstleistungen von seiner Marktmacht als Großkunde Gebrauch machen.

4 Akquirierung von Drittmitteln

Die Ressorts konnten im Jahr 2005 durch die Generierung von Partnerleistungen ihren eigenen Mitteleinsatz für die Öffentlichkeitsarbeit zum Teil erheblich reduzieren.

Insgesamt wurden Drittmittel in Höhe von 2,36 Mio. € generiert. Bezogen auf die Sachkosten in Höhe von 8,72 Mio. € entspricht dies einem Anteil von rd. 27 %.

Der Anteil der Drittmittel an den Gesamtkosten schwankte bei den einzelnen Ministerien zwischen 0 % und 56 %. Am meisten Drittmittel haben - bezogen auf die Sachkosten - das Ministerium für Arbeit und Soziales und das Wissenschaftsministerium generieren können.

Der Rechnungshof empfiehlt, dass die Ministerien - anknüpfend an bereits beachtliche Erfolge einzelner Ressorts - in geeigneten Fällen auf die Suche nach Partnern und Sponsoren gehen, insbesondere zur Mitfinanzierung von Veranstaltungen und aufwendigen Publikationen. Dabei sind die Gefahren von entstehenden Abhängigkeitsverhältnissen jeweils im Einzelfall mit zu prüfen.

In der gemeinsamen Anordnung der Ministerien zur Förderung von Tätigkeiten des Landes durch Leistungen Privater (AnO Sponsoring) vom 06.11.2006 wird die Zulässigkeit des Sponsorings für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ausdrücklich bejaht.

5 Stellungnahme der Ministerien

Der Vorschlag zur Einrichtung einer eigenständigen Organisationseinheit für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit wird von den Ministerien differenziert bewertet. Während in einzelnen Ministerien die eigenständige Organisationseinheit bereits Realität ist, sehen andere Häuser eine Trennung wegen der geringen Mitarbeiteranzahl der mit Öffentlichkeitsarbeit betrauten Personen als wenig Ziel führend an, bzw. hielten eine enge Verzahnung der beiden Bereiche für effizient und sinnvoll. Bei einzelnen Ressorts würden die besonderen Fachaufgaben eine dezentrale Organisation verlangen.

Nach Auffassung der Ministerien ergäben sich durch die Schaffung eines Servicezentrums Öffentlichkeitsarbeit nur geringe Einsparpotenziale. Es werde eher befürchtet, dass hierdurch ein Mehraufwand, insbesondere für Koordinierung und Information, Doppelbefassungen und die Einweisung und Information einer fremden Stelle, und damit Mehraufwendungen entstünden. Ferner sei mit schwerfälligeren Abläufen und einer geringeren Flexibilität zu rechnen.

Die Empfehlung des Rechnungshofs im Bereich der Drittmittelakquirierung ist positiv aufgenommen worden.

6 Schlussbemerkung

Die Schaffung eigenständiger Organisationseinheiten für die Öffentlichkeitsarbeit hat sich nach Auffassung des Rechnungshofs bewährt. Wenn Ministerien, in denen die Öffentlichkeitsarbeit nur einen geringen Umfang einnimmt (z. B. Finanzministerium), diese Aufgaben weiterhin in der Pressestelle mit erledigen, muss von hier aus die ziel- und wirkungsorientierte Aufgabenwahrnehmung gewährleistet werden.

Der Rechnungshof bleibt bei seiner Empfehlung zur Bündelung der Serviceaufgaben in einem zentralen Servicezentrum Öffentlichkeitsarbeit. Die Bedenken der Ressorts hinsichtlich eines Mehraufwands wegen einer höheren Koordination, Doppelbefassungen und geringerer Flexibilität kann der Rechnungshof zwar nachvollziehen. Die Aufgabenerledigungen durch das Logistikzentrum Baden-Württemberg zeigen aber, dass zentrale Organisationslösungen sehr wohl Synergieneffekte generieren und die Aufgaben für die Ressort zufriedenstellend erledigt werden können.

Der Rechnungshof sieht sich in seinem Vorschlag zur Bildung eines zentralen Servicezentrums Öffentlichkeitsarbeit durch die aktuellen Überlegungen der Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt hinsichtlich der Bündelung von Serviceaufgaben bestätigt. Das Servicezentrum Öffentlichkeitsarbeit könnte ein Pilotprojekt für die Bündelung von Aufgaben darstellen.

Was wurde aus dem Beitrag?

Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier

Anhänge

Das Versorgungsrecht für Beamte ist in der Mehrzahl der Fälle einfach zu handhaben. Gleichwohl deckt die risikoorientierte Prüfung der Erstfestsetzung von Versorgungsbezügen durch die Finanzkontrolle regelmäßig Fehler auf. Diese Fehler könnten vermieden werden, wenn der Gesetzgeber das Versorgungsrecht weiter vereinfacht. Außerdem würde die Einführung einer elektronischen Versorgungsakte, die anlässlich der Einstellung des Beamten angelegt wird, die spätere Rekonstruktion der Biografie erleichtern.

1 Vorbemerkungen

Ein Beamter im Ruhestand erhält Versorgungsbezüge, deren Höhe sich gegenwärtig noch nach den Regeln des Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes errechnet. Maßgeblich für die Höhe des Ruhegehalts sind danach einerseits die Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, die der Beamte vor Eintritt in den Ruhestand bezogen hat, andererseits die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die er im Laufe seines Berufslebens zurückgelegt hat.

Zuständig für die Festsetzung der Höhe des Ruhegehalts eines Landesbeamten ist das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV). Die Sachbearbeitung im Einzelnen obliegt seit 01.11.2006 denselben Mitarbeitern, die auch die Besoldung des Beamten festgesetzt und administriert haben.

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Stuttgart überprüft nach einem risikoorientierten System einerseits etwa ein Drittel der Erstfestsetzungsbescheide des Vorjahres, andererseits die Höhe der Versorgungsbezüge ausgewählter Geburtsjahrgänge. Schließlich werden auch jene Versorgungsfälle speziell geprüft, in denen besonders fehleranfällige Vorschriften des geltenden Versorgungsrechts anzuwenden sind.

Werden bei der Prüfung Fehler bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge festgestellt, führt dies in der Regel zur Korrektur der Versorgungsbescheide, ggf. auch zur Rückforderung zu viel bezahlter bzw. zur Nachzahlung zu wenig bezahlter Versorgungsbezüge.

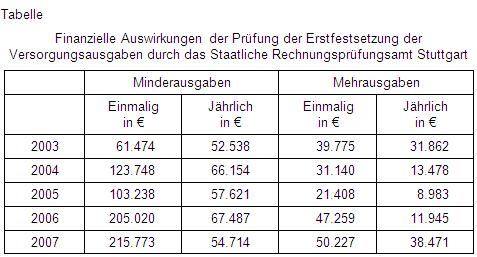

Die Tabelle zeigt die finanziellen Auswirkungen dieser Prüfungstätigkeit.

Im Falle jährlicher Minderausgaben können sich die Einsparungen für den Landeshaushalt im Einzelfall wegen der oft jahrzehntelangen Bezugsdauer der Versorgungsbezüge auf sechsstellige Beträge addieren.

Die finanziellen Erfolge dieser Prüfungstätigkeit rechtfertigen auch in Zukunft die im bundesweiten Vergleich hohe Prüfungsdichte, mit der sich die baden-württembergische Finanzkontrolle der Festsetzung von Versorgungsbezügen widmet.

2 Schwierigkeiten bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge

Gegenüber anderen Versorgungssystemen (z. B. der gesetzlichen Rentenversicherung) zeichnet sich das Beamtenversorgungsrecht im Prinzip durch einfache und transparente Regeln aus. In etwa 85 % der Fälle kann die Erstfestsetzung deshalb ohne besondere Schwierigkeiten erfolgen und erweist sich auch bei der Prüfung in aller Regel als korrekt.

Das gilt insbesondere in jenen Fällen, in denen der Beamte, der in den Ruhestand tritt, sein gesamtes Berufsleben im Beamtenverhältnis verbracht hat und deshalb nicht über konkurrierende Ansprüche aus anderen Altersversorgungssystemen verfügt.

Schwierigkeiten ergeben sich hingegen dann, wenn neben dem Versorgungsrecht Anwartschaften aus anderen Altersversorgungssystemen zu berücksichtigen sind oder andere Sonderfälle vorliegen. Die wichtigsten Fallgruppen werden im Folgenden benannt:

2.1 Unzureichende Informationen über die berufliche Biografie des Beamten

In einer beachtlichen Zahl von Fällen ergeben sich bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten Schwierigkeiten, weil die Einzelheiten der oft jahrzehntelang zurückliegenden beruflichen Biografie des Beamten außerhalb des öffentlichen Dienstes kaum mehr aufzuklären sind.

Dies gilt insbesondere dann, wenn der Beamte vor dem Eintritt in den Ruhestand verstirbt und deshalb nicht mehr zur Aufklärung seiner Biografie beitragen kann. Der Ehegatte des Beamten, um dessen Versorgung es in diesen Fällen zumeist geht, verfügt häufig nicht über die zur Klärung der Biografie notwendigen Informationen.

Der Rechnungshof schlägt deshalb vor, zur Vermeidung solcher Defizite künftig für jeden Beamten schon bei Eintritt in den Dienst des Landes eine elektronisch geführte Versorgungsakte anzulegen, in die die zur späteren Versorgungsfestsetzung notwendigen biografischen Daten aufgenommen werden.

Neben Daten, die sich auf die Zeit vor dem Eintritt in das Beamtenverhältnis beziehen, könnte die elektronische Versorgungsakte auch zuverlässig darüber Auskunft geben, ob und ggf. wie lange der Beamte während seiner Dienstzeit ruhegehaltfähige Zulagen bezogen hat. Häufig sind diese in den Personalakten nicht zutreffend vermerkt.

2.2 Anrechnung von Renten

Wenn ein Beamter neben der beamtenrechtlichen Versorgung Renten aus der Sozialversicherung oder aus einer berufsständischen Versorgung bezieht, werden diese Renten nach Maßgabe des § 55 BeamtVG auf die Ruhegehaltsansprüche angerechnet.

Voraussetzung dafür ist, dass diese Rentenansprüche dem LBV bekannt sind.

Eine Prüfung des Rechnungshofs im Jahr 2004, bei der die Daten des LBV mit den Daten der gesetzlichen Rentenversicherung abgeglichen wurden, ergab, dass nicht in allen Fällen ein Rentenbezug beim LBV bekannt ist (siehe Denkschrift 2006, Beitrag Nr. 5, Anrechnung von Renten auf Versorgungsbezüge).

Der Rechnungshof hat deshalb vorgeschlagen, eine ausreichende Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, die das LBV ermächtigt, die Daten der Versorgungsempfänger mit den Daten der Rentenversicherungen abzugleichen.

2.3 Anrechnung nicht in Anspruch genommener Renten

In bestimmten Fällen werden vom Beamten nicht in Anspruch genommene Renten auf das Ruhegehalt angerechnet. In diesen Fällen ist ein Datenabgleich nicht zielführend, da keine Zahlungen an den Ruhestandsbeamten erfolgen.

Aufklärbar sind diese Fälle nur, wenn sich die fiktiven Rentenansprüche aus den Angaben oder der Biografie des Beamten ergeben. In jedem Fall ist ein erheblicher Bearbeitungsaufwand erforderlich, zudem sind sie besonders fehleranfällig.

2.4 Fälle, in denen ein Versorgungsausgleich stattgefunden hat

Die familienrechtlichen Regelungen über den Versorgungsausgleich sind überaus kompliziert und führen in einer nennenswerten Zahl von Fällen ebenfalls zu Fehlern bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge.

Hier ist der Bundesgesetzgeber aufgefordert, auf eine Vereinfachung des Rechts des Versorgungsausgleichs hinzuarbeiten.

2.5 Anrechenbare Zeiten bei Professoren

Nach § 67 Beamtenversorgungsgesetz sind bei Professoren auch bestimmte Zeiten vor der Berufung ins Professorenverhältnis als ruhegehaltfähige Dienstzeiten anzurechnen (z. B. die Zeit zur Vorbereitung auf die Promotion).

Auch bei der Anwendung dieser Vorschrift kommt es gelegentlich zu Schwierigkeiten und Fehlern, da sich die anrechenbaren Zeiten oft nur noch unzureichend rekonstruieren lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht bereits bei der Berufung des Professors verbindlich entschieden worden ist, welche Vordienstzeiten ruhegehaltsfähig sind.

Der Landesgesetzgeber sollte bei der anstehenden Neuregelung das Versorgungsrecht für Professoren vereinfachen (z. B. durch eine stärkere Pauschalierung oder eine Pflicht zur Vorabentscheidung), um die Fehleranfälligkeit dieser Normen zu vermindern.

2.6 Auf Initiative des Rechnungsprüfungsamts behobene Schwierigkeiten

Als schwierig und fehleranfällig erwies sich in der Vergangenheit die Verteilung der Versorgungslasten, wenn der Beamte im Laufe seines Berufslebens den Dienstherrn gewechselt hat (§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz). Auf Vorschlag des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts Stuttgart wurde hierzu vom LBV ein neuer Berechnungsvordruck eingeführt, durch den diese Vorschrift jetzt nahezu fehlerfrei angewendet wird.

Auch die Berechnung der Kindererziehungszuschläge nach § 50 a Beamtenversorgungsgesetz erwies sich in der Vergangenheit als ausgesprochen fehleranfällig. Hier hat ein neu eingeführtes DV-Programm dazu geführt, dass die Fehlerquote des LBV in diesem Bereich nunmehr gegen null geht.

3 Vorschläge für Neuregelungen im Versorgungsrecht

Durch die im Jahr 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform I ist die Gesetzgebungszuständigkeit für das Recht der Beamtenversorgung auf die Länder übergegangen.

Der Landtag wird voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode ein neues Versorgungsrecht für die Beamten des Landes, der Kommunen und der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften und Anstalten verabschieden.

Der Landesgesetzgeber sollte bei der anstehenden Novellierung das Versorgungsrecht noch weiter vereinfachen und die oben genannten Fehlerquellen ausschließen.

Insbesondere die vom Rechnungshof in den letzten Jahren mehrfach angemahnte Trennung der Versorgungssysteme würde die aufwendige und fehleranfällige Verrechnung von Renten und Versorgungsbezügen auf lange Frist beseitigen. Ein Beamter, der vor seiner Berufung in das Beamtenverhältnis Rentenanwartschaften erworben hat, könnte diese dann neben seinen Versorgungsbezügen geltend machen. Die rentenversicherungspflichtigen Zeiten müssten im Gegenzug nicht mehr als ruhegehaltfähige Dienstzeiten angerechnet werden.

4 Stellungnahme des Ministeriums

Das Finanzministerium hat keine grundsätzlichen Einwendungen gegen die Feststellungen und die Folgerungen des Rechnungshofs. Die vorgeschlagenen Rechtsänderungen werde es im Zuge des anstehenden Gesetzgebungsverfahrens prüfen.

Was wurde aus dem Beitrag?

Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier

Anhänge

Die bereits 2005 auf Vorschlag des Rechnungshofs vom Landtag geforderte Aufgabenbündelung beim Betrieb von Datennetzen wurde bislang noch nicht umgesetzt. Durch die Verwendung neuer Techniken und die Verbesserung der Konditionen bestehender Verträge hat das Innenministerium zwar dafür gesorgt, dass Datenleitungen zu einem günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis bezogen werden. Jedoch sind weitere Preisreduzierungen durch eine Neuausschreibung möglich.

1 Vorbemerkung

Das Landesverwaltungsnetz (LVN) ist das Weitverkehrsdatennetz der Landesverwaltung. Es dient der elektronischen Kommunikation zwischen den Dienststellen und ermöglicht Zugriffe auf IuK-Anwendungen und -Verfahren der Landesverwaltung. Der Rechnungshof hat das LVN zuletzt 2004 geprüft und darüber berichtet (Denkschrift 2005, Beitrag Nr. 5, Wirtschaftlichkeit des Landesverwaltungsnetzes).

2007 hat sich der Rechnungshof erneut dem Thema LVN zugewandt, um zu untersuchen, inwieweit die Vorschläge aus dem Jahr 2005 umgesetzt wurden. Außerdem sollte untersucht werden, wie sich die technischen und vertraglichen Änderungen der letzten Jahre ausgewirkt haben.

2 Struktur und Kosten des Landesverwaltungsnetzes

An das Landesverwaltungsnetz sind 1.430 Dienststellen der Landesverwaltung angeschlossen. Zudem gibt es 1.275 Zugänge für Telearbeitsplätze und mobile Nutzer.

Etwa 1.540 Anschlüsse und Verbindungen bezieht die Landesverwaltung aus einem Outsourcing-Vertrag. Dabei bietet der Vertragspartner Anschlüsse in unterschiedlichen Basistechnologien, unterschiedlichen Übertragungsraten und unterschiedlichen Verfügbarkeitszusicherungen an. Bei manchen Anschlusstypen hat die Landesverwaltung dabei die Wahlmöglichkeit, ob sie die Netzwerktechnik vor Ort selbst bereitstellen und betreuen will oder ob dies der Outsourcing-Partner übernimmt. Weitere 100 Dienststellen des Landes sind über Glasfaserstrecken verschiedener Anbieter an das LVN angebunden (sogenanntes Metronetz). Zugänge für Telearbeitsplätze und mobile Nutzer werden teilweise aus dem Outsourcing-Vertrag genutzt, einige Ressorts haben für diesen Zweck jedoch jeweils eine eigene Infrastruktur aufgebaut.

Das LVN verursacht jährliche Kosten in Höhe von 18,4 Mio. €, davon etwa 2,6 Mio. € Personalkosten. Der Outsourcing-Partner erhält jährlich etwa 12,5 Mio. €. In den Gesamtkosten sind die Kosten für die Messnetze der Umweltverwaltung sowie der Datenleitungen für die Fernüberwachung der Kernreaktoren nicht enthalten.

3 Vorschläge des Rechnungshofs aus dem Jahr 2005

Der Rechnungshof hatte damals festgestellt und gefordert:

- In der Landesverwaltung wird an zu vielen Stellen Sachverstand für Datennetze vorgehalten. Die zur Betreuung des Netzbetriebs notwendigen Teilaufgaben sollten vom Landesbetrieb Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (Informatikzentrum) gebündelt wahrgenommen werden.

- Zum Teil waren Datenleitungen nur gering ausgelastet oder ungenutzt. Die Landesbehörden sollten verpflichtet werden, die Dimensionierung der Datenleitungen laufend hinsichtlich Notwendigkeit und Kosten zu überprüfen. Das Berichtswesen sollte verbessert werden.

- Seit dem Vertragsabschluss Ende 1999 wurden Preisanpassungen mit dem Outsourcing-Partner frei verhandelt. Als Reaktion auf inzwischen eingetretene Technik- und Marktveränderungen sollte eine Neuausschreibung bis 2009 vorbereitet werden.

- Landes- und Kommunalverwaltung nutzen unterschiedliche Datennetze, die aber vom selben Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden. Nach der Verwaltungsstrukturreform werden jedoch viele IuK-Verfahren gemeinsam genutzt, was eine Zusammenlegung der Netze nahe legt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den kommunalen Netzbetreibern sollte daher so eng wie möglich gestaltet werden.

Der Landtag hat sich den Forderungen des Rechnungshofs angeschlossen.

4 Stand der Umsetzung

4.1 Bündelung von Aufgaben

Die zur Betreuung des Netzbetriebs in der Landesverwaltung notwendigen Teilaufgaben wurden bisher nicht weiter gebündelt. Nach wie vor beschäftigen sich Mitarbeiter in mehreren Bereichen der Landesverwaltung mit Netzplanung, Netzbetrieb und Netzwerksicherheit. Sachverstand für derart spezielle Themen an so vielen Stellen vorzuhalten, ist nicht wirtschaftlich. Beispielsweise gehören Fragen der Ausgestaltung und des Betriebs von Firewall-Systemen nicht zu den Aufgaben einer Fachbehörde. Erst nachdem auch ein externer Berater die Empfehlungen des Rechnungshofs bestätigt hat, laufen nun die ersten Aktivitäten zur Aufgabenbündelung an.

Betroffene Ministerien geben Zuständigkeiten nur ungern an das Informatikzentrum ab und bezeichnen viele ihrer Aufgaben als fachspezifische Besonderheiten, anstatt sich auf eine gemeinsame zentrale Lösung einzulassen.

Die Regierung hat die Notwendigkeit weiterer Bündelung der noch viel zu zersplitterten IuK-Landschaft erkannt, aber bisher noch nicht gehandelt.

4.2 Nutzung und Dimensionierung der Datenleitungen

Bei der Nachschau hat der Rechnungshof erneut etwa 50 ungenutzte Anschlüsse vorgefunden, was zeigt, dass noch immer kein wirksamer Kontrollmechanismus eingeführt ist. Sowohl die nutzenden Ressorts als auch das Informatikzentrum messen dem Thema Leitungscontrolling nach wie vor nicht die notwendige Bedeutung bei. Zudem sind auch die vom Outsourcing-Partner gelieferten Statistiken nicht dafür geeignet, betroffene Anschlüsse ohne zusätzlichen Aufwand zu ermitteln.

Allein die über DSL-Technik an das LVN angeschlossenen Notariate könnten bei der Verwendung von asymmetrischen, d. h. geringer dimensionierten, Anschlüssen und durch Verzicht auf eine Back-up-Leitung jährlich 1,1 Mio. € sparen.

Die Auslastungsstatistiken zeigen zwar gegenüber 2004 ein positiveres Bild. Eine Änderung der Übertragungsrate wird jedoch meist nur dann in Betracht gezogen wird, wenn diese möglicherweise zu gering ist und es zu Performance-Engpässen kommt, nicht jedoch im umgekehrten Fall.

4.3 Neuausschreibung

Im November 2007 hat das Innenministerium dem Rechnungshof mitgeteilt, dass es plant, den Outsourcing-Vertrag um weitere drei Jahre auf dann zwölf Jahre Laufzeit zu verlängern. Im Zuge der Diskussion mit dem Rechnungshof ist das Ministerium von dieser Absicht abgerückt und bereitet eine Neuausschreibung vor.

4.4 Zusammenführung des Landesverwaltungsnetzes und der kommunalen Verwaltungsnetze

Nach der Verwaltungsstrukturreform werden viele zentrale IuK-Verfahren der Landesverwaltung auch von den Kommunen genutzt. Da Land und Kommunen zwei getrennte Datennetze haben, müssen die Daten über zwei Netze hinweg übertragen werden. Die Vielzahl der beteiligten technischen Komponenten und die unterschiedlichen Zuständigkeiten können die Fehlersuche im Störungsfall erschweren. Eine Zusammenführung der Netze ist daher aus technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht anzustreben.

Die Überlegung, die kommunalen Datennetze bei der nächsten Ausschreibung mit einzubeziehen, verfolgt das Innenministerium allerdings nicht weiter, weil durch die Bündelung des Bedarfs über Verwaltungsebenen hinweg ein unzulässiges Nachfragekartell entstehe.

5 Weitere Feststellungen

5.1 Preiskonditionen

Im Outsourcing-Vertrag wurden inzwischen die Preise um etwa 12 % reduziert, und es wurden auf DSL-Technologie basierende Anschlüsse neu in das Leistungsangebot aufgenommen. Die Preise dafür wurden frei vereinbart, eine Ausschreibung fand nicht statt. Ob auf diese Weise die günstigsten Konditionen erzielt wurden, erscheint dem Rechnungshof sehr fraglich. Die Polizei und die Schulverwaltung beziehen vergleichbare Anschlüsse (am landeseigenen Informatikzentrum vorbei) von einem anderen Anbieter zu Preisen, die teilweise nur etwa ein Viertel der Preise des Outsourcing-Vertrags betragen. Wären alle DSL-Anschlüsse entsprechend günstiger, könnten jährlich etwa 2,5 Mio. € gespart werden.

5.2 Verschlüsselungstechnik

Zur Verschlüsselung auf Netzwerkebene nutzt die Polizei zwei verschiedene technische Lösungen mit separaten Verschlüsselungsgeräten. Die aus dem Outsourcing-Vertrag bezogene Technik ist etwa achtmal so teurer wie die eigene Lösung des Landeskriminalamts. Würde für alle Polizeidienststellen die kostengünstigere Lösung eingesetzt, könnten jährlich 380.000 € gespart werden.

5.3 Schnittstellen zum Internet

Neben einem vom Informatikzentrum zentral bereitgestellten und hochverfügbaren Übergang vom LVN zum Internet haben einige Ressorts noch eigene Übergänge zum Internet. Für jeden dieser Übergänge müssen Sicherheitsvorkehrungen technischer und organisatorischer Art getroffen werden. Die dafür notwendigen Kosten fallen daher mehrfach an. Durch die gemeinsame Nutzung des zentralen Zugangs könnten Sach- und Personalkosten gespart, die Verfügbarkeit für die bislang nicht redundant angebundenen Ressorts erhöht und die Sicherheit des LVN insgesamt verbessert werden.

5.4 Externe Zugänge

Die Zugänge von außen in das LVN (Remote-Zugänge) wurden nicht vereinheitlicht. Die dafür erforderliche Technik wird von mehreren Ressorts vorgehalten. Durch Nutzung einer gemeinsamen Lösung könnten auch hier die Kosten reduziert werden.

6 Jahresvergleich

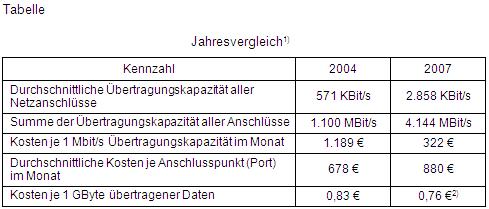

Nicht nur durch die allgemeine Entwicklung auf dem Netzsektor, sondern auch durch Aktivität des Innenministeriums haben sich die Kosten je MBit/s Übertragungskapazität deutlich reduziert, wie die Tabelle zeigt.

Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit und die Gesamtsumme der Übertragungskapazität aller Anschlüsse haben sich gegenüber 2004 verfünf- bzw. vervierfacht, die Kosten je Megabit sind jedoch um rund 70 % gesunken. Der Grund hierfür liegt vor allem in der höheren Kapazität und dem besseren Preis-/Leistungsverhältnis der vom Informationszentrum ausgeschriebenen und administrierten staatlichen Metronetzverbindungen. Durch die Verwaltungsstrukturreform sind die LVN-Netzanschlüsse der Behörden, die in die Stadt- und Landkreise überführt wurden, größtenteils weggefallen. Da es sich hierbei vorwiegend um kleinere Behörden mit preisgünstigen Anschlüssen niedrigerer Übertragungsraten handelte, wirkt sich dies in der Erhöhung der durchschnittlichen Port-Kosten aus.

7 Neuere Entwicklungen

7.1 Zentrale Netzwerk-Infrastruktur

Durch gemeinsame Nutzung der Netzwerk-Infrastruktur für Datenübertragung und Telefonie können neue Einsparpotenziale erschlossen werden. Für die Themen Datennetze und Telefonie sind in der Landesverwaltung jedoch unterschiedliche Ministerien federführend, was die Festlegung einer einheitlichen Strategie erschwert.

7.2 Digitalfunk

Derzeit wird bundesweit die Infrastruktur für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben errichtet. Für die Vernetzung der Basisstationen mit den Vermittlungsstellen sind dabei die Länder verantwortlich. Die Landesverwaltung plant, hierfür ein zusätzliches, größtenteils auf Richtfunkstrecken basierendes Datennetz (sogenanntes Zubringernetz) neu aufzubauen und dieses zunächst durch eine eigene Betriebsorganisation bei einer Polizeieinrichtung betreuen zu lassen.

Es gibt Überlegungen, das Digitalfunk-Zubringernetz auch für die Datenkommunikation der Polizeidienststellen und ggf. weiterer Landesbehörden mit zu verwenden, sodass auf einen Teil der bisherigen LVN-Anschlüsse verzichtet werden könnte.

Das Innenministerium hält eine eigene Betriebsorganisation für die Aufbauphase für zwingend erforderlich. Nach vollständigem Aufbau und stabilem Netzbetrieb sei ein Outsourcing an das Informatikzentrum oder einen anderen Betreiber möglich. Das Thema der möglichen Synergien durch Mitnutzung des Zubringernetzes für die Datenkommunikation soll im Laufe des Ausbaus stufenweise angegangen werden.

8 Wertung und Vorschläge

Das Innenministerium hat durch den Aufbau des Metronetzverbunds und die Anpassung des Vertragswerks an die technische Entwicklung und infolge der Preisbewegungen im Markt erreicht, dass bei etwa gleich bleibenden Ausgaben höhere Übertragungsraten zur Verfügung stehen. Die Vorschläge des Rechnungshofs aus dem Jahr 2005 zur Aufbau- und Ablauforganisation wurden allerdings bislang größtenteils noch nicht umgesetzt. Weiterhin gilt:

- Die Aufgabenbündelung für Netzwerkthemen beim Informatikzentrum des Landes sollte nun unverzüglich vorangetrieben werden.

- Unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer Anforderungen sollte die Zahl der Netzübergänge zum Internet reduziert werden.

- Bei den Zugängen von außen in das LVN sollten die technischen Lösungen vereinheitlicht werden.

- Sicherzustellen ist, dass ungenutzte Anschlüsse so bald wie möglich gekündigt werden.

Das Informatikzentrum sollte seine Rolle nicht nur als Moderator sehen, sondern in zweifacher Hinsicht aktiver wahrnehmen:

- Das vom Outsourcingpartner gelieferte Statistikmaterial ist zur Steuerung nur sehr bedingt geeignet; überdies kamen die vereinbarten Informationen mit bis zu neun Monaten Verzögerung. Hier muss das Informatikzentrum auf die Einhaltung der vertraglichen Regelung bestehen.

- Selbstverständlich sind die Ministerien als Besteller für die Leitungsdimensionierung verantwortlich. Trotzdem muss das Informatikzentrum diese zeitnah auf kaum oder nur wenig genutzte Leitungen und deren Kosten hinweisen.

Darüber hinaus sollten bei der künftigen Ausrichtung des LVN folgende Punkte beachtet werden:

- Durch Zusammenführung der Zuständigkeit für Telefonie (Finanzministerium) und Datennetz (Innenministerium) ergäben sich bessere Steuerungs- sowie Einsparmöglichkeiten bei der Mitnutzung von Datennetzen für die Sprachübertragung.

- Intensiv sollte geprüft werden, ob eine Zusammenlegung von LVN und den kommunalen Datennetzen möglich und wirtschaftlich ist.

Der Rechnungshof verkennt nicht die große technische Herausforderung beim Aufbau des Digitalfunk-Netzes. Trotzdem müssen die möglichen Synergien durch einen gemeinsamen Netzbetrieb und der Mitnutzung der Datenübertragungsstrecken kontinuierlich im Auge behalten werden. Der zunächst gewählte Weg der parallelen Betriebszuständigkeit ist nicht optimal. Da sich Organisationsstrukturen später oftmals nur schwer ändern lassen, wäre es besser, die Aufgaben bereits von Anfang an bei dem in der Landesverwaltung für den Netzbetrieb zuständigen Informatikzentrum anzusiedeln.

Insbesondere die gravierenden Preisunterschiede bei den DSL-Anschlüssen zeigen, dass die Ermittlung aktueller marktüblicher Preise durch Wettbewerb überfällig ist. Gleichwohl sollte das Innenministerium auch beim laufenden Outsourcing-Vertrag auf deutliche Preisnachlässe bestehen.

9 Stellungnahme der Ministerien

Das Innenministerium begrüßt die Vorschläge des Rechnungshofs zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und insbesondere auch zur IuK-Bündelung. Soweit sie bisher noch nicht im vom Rechnungshof erwarteten Umfang umgesetzt werden konnten, sei dies teilweise in den rechtlichen, politischen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen begründet, die auch weiterhin Gültigkeit hätten. Gleichwohl würden die Vorschläge des Rechnungshofs in den anstehenden IuK-Projekten der Stabsstelle berücksichtigt werden. So würden etwa die Hinweise zum Berichtswesen und zur Abrechnung in die geplante Neuausschreibung des Landesverwaltungsnetzes Eingang finden. Auch die staatlich-kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Verwaltungsnetze und die Zusammenarbeit hinsichtlich der Konvergenz der Sprach- und Datenkommunikation würden intensiviert werden.

Das Umweltministerium und das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum halten die Bündelung des Sachverstandes für Netzthemen beim Informatikzentrum nicht für möglich, da es zur Konzeption von Fachanwendungen unabdingbar sei, in Entwicklungsabteilungen eigenes Netzwerk-Know-how vorzuhalten. Der Netzbetrieb falle dabei quasi nebenbei an. Der Sachverstand werde auch für Verhandlungen mit dem Netzbetreiber, für Abschätzung von Leitungsdimensionierungen und bei der Störungsbeseitigung komplexer Fehlersituationen benötigt. Das Umweltministerium bezweifelt zudem, dass ein zentraler Übergang zum Internet wirtschaftliche Vorteile brächte, ohne dies zu belegen.

Das Innenministerium weist auf die Besonderheiten der Polizei hin, die gegen eine Zentralisierung der Technik und Aufgaben sprächen.

Das Justizministerium teilt die Meinung des Rechnungshofs nicht, dass es bei der Netzanbindung der Notariate Einsparpotenzial gebe. Bei einem Back-up-Verzicht der Notariatsanschlüsse sei bei Leitungsausfall ein Zugriff auf das Grundbuch nicht mehr möglich. Hinsichtlich der Netzdimensionierung beruft es sich auf Expertenrat.

10 Schlussbemerkung

Das Thema Datennetze ist von einer starken Dynamik geprägt. Innenministerium und Informatikzentrum ist es gemeinsam gelungen, das Landesverwaltungsnetz laufend an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Trotzdem gibt es Einsparmöglichkeiten, die genutzt werden sollten. Das Innenministerium verfolgt die richtige Strategie. Die Stellungnahmen der Polizei, des Umweltministeriums und des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum betonen die von ihnen empfundenen Besonderheiten zu stark. Angebracht wäre stattdessen die Suche nach wirtschaftlicheren gemeinsamen Lösungen.

Die Meinung, dass Ministerien Netzwerkspezialisten selbst vorhalten müssen, teilt der Rechnungshof nicht. Da sich die Ministerien noch immer bei sehr vielen Projekten von Externen gegen hohe Bezahlung beraten lassen, können sie sich auch vom landeseigenen Informatikzentrum unterstützen lassen, wenn der Netzsachverstand dort gebündelt und vertieft worden ist.

Die Ausführungen des Justizministeriums zeigen, dass Wünsche der Experten leicht zu Aufträgen an die IuK werden. Auffallend ist, dass das Unternehmen, das die hohe Leitungskapazität vorschlägt, diese auch selbst liefert. Messungen zeigen allerdings, dass die Leitungen zu den Notariaten überdimensioniert sind. Die Verfügbarkeit der vom Rechnungshof vorgeschlagenen Lösung ist um ein Vielfaches höher als die bisherige Auskunftsfähigkeit der Notariate per Telefon oder Schriftverkehr. Eine „Echtzeitverarbeitung“ gab es auch bisher nicht. Für das Grundbuch ist im Übrigen der Wahrheitsgehalt entscheidend, nicht der elektronische Zugriff im Sekundenbereich.

Die Position der Polizei, ihrem Netzwerkdienstleister (Informatikzentrum) die Netzfragen für den Digitalfunk nicht zu übertragen und stattdessen einen weiteren Netzdienstleister für die Polizei aufzubauen, ist schwer verständlich.

Was wurde aus dem Beitrag?

Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier

Anhänge

Die von der Leitstelle für Arzneimittelüberwachung erhobenen Gebühren sind nicht kostendeckend. Durch eine zutreffende Gebührenfestsetzung und organisatorische Maßnahmen könnten Mehreinnahmen von jährlich mehreren Hunderttausend Euro erzielt werden. Bei Auslandsdienstreisen der Mitarbeiter sollte einer latenten Korruptionsgefahr durch geeignete Maßnahmen vorgebeugt werden.

1 Ausgangslage

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen prüfte die Gebühreneinnahmen der Leitstelle Arzneimittelüberwachung Baden-Württemberg (Leitstelle) beim Regierungspräsidium Tübingen. Untersucht wurde auch, inwieweit die Beschlüsse des Ministerrats aus dem Jahr 2000 zur Einrichtung einer landesweit zuständigen Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen umgesetzt wurden.

2 Errichtung der Leitstelle und Umsetzung der Ministerratsbeschlüsse

2.1 Errichtung der Leitstelle

Für Baden-Württemberg ist die pharmazeutische Industrie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In rd. 400 Unternehmen, die zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 8 Mrd. € erzielen, sind rd. 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einem Exportvolumen von 3,4 Mrd. € steht die pharmazeutische Industrie in Baden-Württemberg bundesweit an der Spitze.

Die Unbedenklichkeit der Herstellung von Arzneimitteln muss staatlich testiert werden, damit die Pharmaunternehmen ihre Produkte herstellen dürfen. Ende der Neunzigerjahre waren für diese sogenannte Herstellerüberwachung noch alle vier Regierungspräsidien des Landes zuständig.

Veränderte Rahmenbedingungen, wie

- erhöhte Anforderungen an die Sicherheit von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Blut und Blutprodukten,

- zunehmende europäische und internationale Unternehmensverflechtungen sowie

- die Umsetzung neuer Gesetze (wie z. B. die Novellierung des Arzneimittelgesetzes und des Medizinproduktegesetzes) und die Intensivierung der Überwachungsaufgaben,

machten es jedoch notwendig, die Überwachungsstrukturen neu zu ordnen.

Auf der Basis einer entsprechenden Kabinettsvorlage des Ministeriums für Arbeit und Soziales beschloss der Ministerrat am 18.01.2000 die Neuordnung der Arzneimittelüberwachung. Hierzu sollten u. a.

- die bisherigen Stellen des höheren Dienstes für die Herstellerüberwachung der vier Regierungspräsidien bei der neu geschaffenen Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen zusammengeführt,

- drei neue Stellen des höheren Dienstes zur Intensivierung der Überwachungsaufgaben gegen Stellenwegfall an anderer Stelle geschaffen sowie

- drei Stellen des gehobenen Dienstes - zunächst ohne Stellenübertragung - der Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen unterstellt

werden.

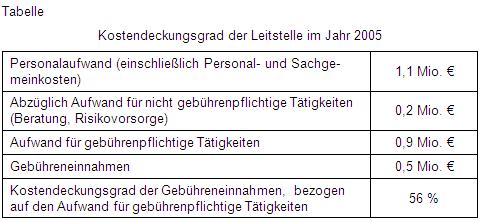

2.2 Umsetzung der Ministerratsbeschlüsse und Auswirkung auf die Aufgabenerledigung